Что лечит гематолог

Кровь – не просто красная жидкость, это одна из важнейших тканей организма. Космос, где в плазме, насыщенной питательными веществами, глюкозой, микроэлементами и т.д. движутся «планеты» эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. От ее свойств зависит состояние здоровья человека. На общие вопросы о заболеваниях крови мы попросили ответить врача-гематолога Клинического госпиталя «Лапино» Юлию Рябухину.

— Юлия Евгеньевна, давайте начнем с начала. Кто такой гематолог и что он лечит?

— Задача гематолога – диагностика и лечение заболеваний крови, органов кроветворения (костный мозг, селезенка, лимфатические узлы). Список таких заболеваний достаточно широк. При любых подозрениях на проблемы с кровью необходимо обратиться к этому специалисту. Сделать это можно самостоятельно либо по направлению от другого врача.

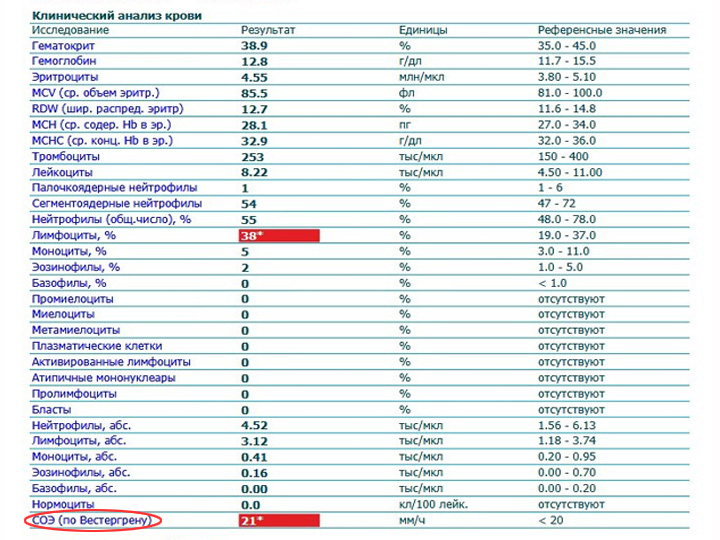

— Во время приема пациента гематологу нужны исключительно результаты анализов крови (кстати, каких именно?), или визуальный осмотр тоже помогает поставить диагноз?

— На первичном приеме у гематолога важно иметь такие анализы крови, как:

клинический анализ с подсчетом лейкоцитарной формулы и СОЭ (скорость оседания эритроцитов. – Прим. ред.)

биохимический анализ: глюкоза, мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий, прямой и непрямой билирубин, общий белок, альбумин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, гамма-ГТ, щелочная фосфатаза, калий, кальций;

коагулограмма (гемостаз): МНО, АЧТВ, протромбин по Квику, протромбиновое и тромбиновое время, фибриноген, Д-димер.

После ознакомления с результатами анализов и уже выполненными ранее (по какой-либо причине) другими исследованиями, сбора жалоб, анамнеза, визуального осмотра врач-гематолог принимает решение о необходимости дополнительного обследования с целью установления диагноза. На этом этапе очень важно оценить общее состояние пациента и показания к экстренной помощи. Например, глубокая анемия (гемоглобин менее 60 г/л), сопровождаемая значительным ухудшением самочувствия (выраженная слабость, одышка, тахикардия и др.) требует принятия решения об экстренной госпитализации, поскольку может быть следствием кровотечения.

Аналогичная ситуация с выявлением тромбоцитопении (снижение уровня тромбоцитов) – когда количество тромбоцитов менее 20-30 х10*9/л сочетается с геморрагическим синдромом (основные проявления: кожные высыпания — синяки и др., носовые или ректальные кровотечения) или без него.

— Всегда ли повышенное значение СОЭ в крови свидетельствует об опасном диагнозе?

— При росте СОЭ важно обращать внимание на наличие изменений в показателях гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. Также имеет значение сбор анамнеза, поскольку существует много причин, из-за которых наблюдается ускорение СОЭ. В первую очередь это ревматологические, аутоиммунные заболевания, поэтому даже при отсутствии каких-либо жалоб в этой ситуации необходимо проконсультироваться с ревматологом. Повышенное значение СОЭ в совокупности с отсутствием других изменений в анализе крови должно быть поводом к консультации гематолога, особенно если пациент жалуется на боли в костях, позвоночнике и т. д., потому что такая ситуация может наблюдаться при некоторых онкогематологических диагнозах (например, множественная миелома) и требует тщательного обследования.

— Одно из распространенных гематологических заболеваний – анемия. При каких показателях гемоглобина необходима консультация гематолога, а когда достаточно приема у терапевта?

— Анемия (снижение уровня гемоглобина) встречается в клинической практике часто и может быть проявлением многих заболеваний. Наиболее часто развиваются железодефицитная, фолиеводефицитная и В12-дефицитная. Есть группа гемолитических анемий, которые отличаются по патогенезу (механизм развития болезни. – Прим. ред.) и клиническим проявлениям.

Выделяют наследственные анемии (талассемия, сфероцитоз и др.). Существует такое понятие, как анемия хронического заболевания, которая наблюдается при проблемах с почками, легкими, наличии инфекции и др., а также при онкологии, включая онкогематологию. С целью определения причины анемии гематолог назначает дообследование, которое включает показатели обмена железа и ряд других.

Установление причины и характера анемии невозможно без тщательной комплексной диагностики и предполагает при возможности консультацию гематолога.

— После перенесенного ковида многие начали жаловаться на повышенное тромбообразование. Но какие еще гематологические проблемы подстерегают переболевших?

— В первую очередь, мы говорим о нарушениях гемостаза, развивающихся на фоне новой коронавирусной инфекции — COVID-19. Это тромбозы в сосудах, различных органах (легкие, селезенка), которые могут возникать как при острой стадии заболевания, так и через определенный промежуток времени. Чаще наблюдаются ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии), тромбозы глубоких вен нижних конечностей. Повреждение стенки сосуда (эндотелия) и воспаление приводят к развитию микротромбов в мелких сосудах легких. В результате инфицирования вирусом происходит активация иммунной реакции, увеличивается концентрация воспалительных маркеров и так называемых провоспалительных цитокинов. В результате наблюдается гиперкоагуляция (повышенная свертываемость крови. – Прим. ред.) и возрастает риск развития тромбоза. При быстром высвобождении провоспалительных цитокинов развивается «цитокиновый шторм» с нарушением функций органов и систем (полиорганная недостаточность).

В зависимости от тяжести течения коронавирусной инфекции наблюдаются те или иные изменения в клиническом анализе крови. Часто выявляют тромбоцитопению (снижение уровня тромбоцитов) потребления, которая развивается, как правило, вследствие образующегося тромба, а также, при тяжелом течении инфекции, лимфопению (снижение количества лимфоцитов) и лейкоцитоз (повышение количества лейкоцитов, нейтрофилов). Может наблюдаться анемия, обусловленная как самим заболеванием COVID-19 (анемия хронического заболевания, о которой уже упоминали выше), так и дефицитом железа.

В клинической практике встречаются тромбозы, обусловленные таким аутоиммунным процессом, как антифосфолипидный синдром (АФС). Как правило, он развивается при наличии инфекционных, ревматических и аутоиммунных заболеваний, злокачественных процессах, приеме некоторых лекарственных препаратов и др. Для установления этого диагноза выполняются исследования крови на антифосфолипидные антитела.

При АФС чаще наблюдаются рецидивирующие (имеющие склонность регулярно обостряться. – Прим. ред.) тромбозы глубоких вен нижних конечностей, тромбозы портальной и печеночной вен, внутримозговых сосудов, ТЭЛА. Могут встречаться тромбозы коронарных артерий с развитием острого коронарного синдрома, который проявляется в виде интенсивных болей в области грудной клетки, одышки и др.). В ряде случаев происходят ишемические инсульты.

В клиническом анализе крови могут наблюдаться гемолитическая анемия (подтверждаемая, как правило, положительной прямой пробой Кумбса) и тромбоцитопения.

Выявление повторных тромбозов в молодом возрасте (до 40-45 лет) и их локализация, например, в головном мозге является показанием к дообследованию и исключению АФС. Особую ситуацию представляет акушерский АФС, развивающийся во время беременности и проявляющийся внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами или повторными выкидышами.

Основные методы лечения АФС— применение антикоагулянтной (эноксапарин, фраксипарин, апиксабан, ривароксабан и др.) и антиагрегантной (тромбо-асс, кардиомагнил и др.) терапии.

Необычная локализация тромбозов (печеночные вены, сосуды головного мозга) в совокупности с анемией, лейкопенией (снижение уровня лейкоцитов), тромбоцитопенией необъяснимого генеза требует исключения такого заболевания, как ПНГ – пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Заболевание развивается вследствие нарушения иммунной системы и диагностируется путем специфического исследования крови. ПНГ может быть как самостоятельным заболеванием, так и проявлением некоторых онкогематологических процессов (например, миелодиспластический синдром и др.).

В общем, выявление иммунотромбозов требует мультидисциплинарного подхода и участия специалистов различного профиля.

— Расскажите о гематологических диагнозах, связанных с аутоиммунными процессами.

— Наиболее распространена иммунная тромбоцитопения (болезнь Верльгофа) — хроническое заболевание, которое не всегда требует проведения лечения, и во многих случаях после установления диагноза за пациентом просто осуществляется динамическое наблюдение. Однако значительное снижение количества тромбоцитов (менее 20-30х10*9/л) в комплексе с геморрагическим синдромом (носовые, ректальные кровотечения, кожные высыпания — синяки, петехии и др.) или без него требует начала терапии. В этой ситуации важно оценить наличие сопутствующих заболеваний для выбора оптимальной программы.

Вторым часто встречаемым аутоиммунным гематологическим заболеванием является аутоиммунная гемолитическая анемия, которая имеет ряд своих диагностических признаков, может быть как самостоятельной, так и проявлением онкогематологических заболеваний (в частности, хронического лимфолейкоза).

— Какие измененные показатели крови должны насторожить человека в части возможного онкогематологического диагноза?

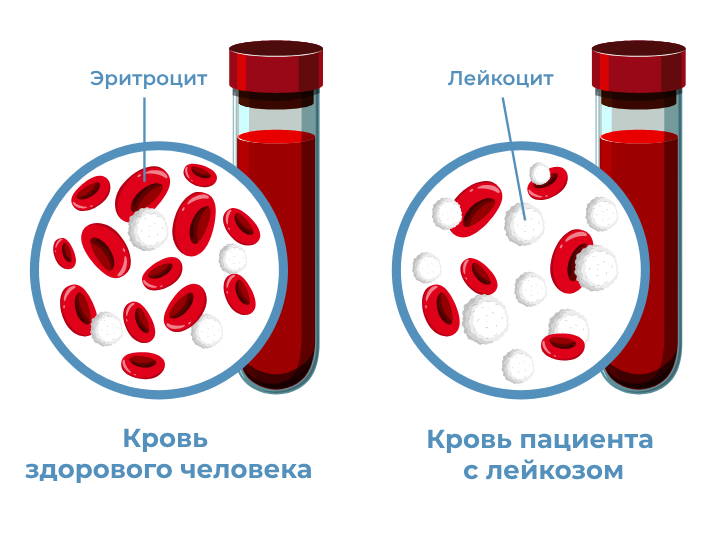

— Когда мы говорим об онкогематологических заболеваниях (гемобластозах), то, как правило, имеем в виду лимфопролиферативные и миелопролиферативные, которые, в свою очередь, подразделяются на ряд других. В отдельной группе рассматриваются лейкозы (острые и хронические). Гемобластозы не всегда подразумевают появление изменений в клиническом анализе крови, за исключением острых лейкозов, при развитии которых мы можем увидеть не только снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов, но и появление бластных (незрелых) клеток.

Поэтому наличие анемии, тромбоцитопении, лейкопении, изменения в лейкоцитарной формуле (преобладание тех или иных форм лейкоцитов: лимфоцитов, моноцитов, базофилов и т.д.), а также, наоборот, увеличение уровня гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов – так называемая пролиферация одного или более ростков кроветворения – являются поводом к комплексному обследованию. Хотя они не всегда свидетельствуют о развитии онкогематологического заболевания. Крайне важны сбор анамнеза, визуальный осмотр пациента, инструментальное и эндоскопическое обследование, например, УЗИ, КТ, гастроскопия и другие методы.

— Всегда ли увеличение количества лейкоцитов означает рак крови (лейкоз)?

— При выявлении лейкоцитоза также требуется опрос пациента, проведение визуального и инструментального обследования. Существует множество причин, приводящих к изменениям в анализе крови – от наличия инфекционного или аутоиммунного заболевания до развития онкогематологического, и только по совокупности результатов диагностики можно судить о наличии лейкоза (острого или хронического) или другого гемобластоза. Крайне высокое значение имеет выполнение пункции костного мозга, позволяющей установить точный диагноз и в последующем назначить оптимальное лечение. В ряде случаев, при невозможности взятия пункции костного мозга, можно использовать такое исследование крови, как иммунофенотипирование (иммунологическая диагностика), позволяющее, например, выявить опухолевые лимфоциты и установить диагноз хронического лимфолейкоза.

— Что изменилось в лечении лейкозов и других онкогематологических заболеваний за последние 10 лет?

— Сегодня наблюдается большой прогресс в изучении молекулярной биологии онкогематологических заболеваний. Это позволило разработать и внедрить в клиническую практику ряд новых противоопухолевых препаратов – так называемых таргетных, что значительно улучшило прогноз выживаемости и качество жизни пациентов, а в некоторых случаях добиваться полной ремиссии. При этом токсичность лечения минимальна вследствие особенностей действия этих лекарственных средств. Эффективность многих из них доказана рядом крупных исследований, а также в реальной клинической практике — как в первой линии терапии, так и при рецидивах.

Постскриптум. На портале MedAdvisor вы сможете найти клиники, в которых ведут прием врачи-гематологи. Также мы готовы организовать консультацию у сегодняшнего эксперта, свои заявки оставляйте здесь.